Dans la plupart des organisations, le discours est bien rôdé : « Nos managers de proximité sont essentiels pour engager les équipes ». Pourtant, une enquête récente menée par Révélatis auprès de 128 répondants (79 managers et 49 collaborateurs) révèle un décalage préoccupant entre les intentions affichées et la réalité perçue sur le terrain.

La question n’est plus de savoir si les managers sont les bons relais de l’engagement… mais s’ils ont réellement les moyens, la reconnaissance et les outils pour incarner ce rôle.

Entre attente et perception : une fracture silencieuse

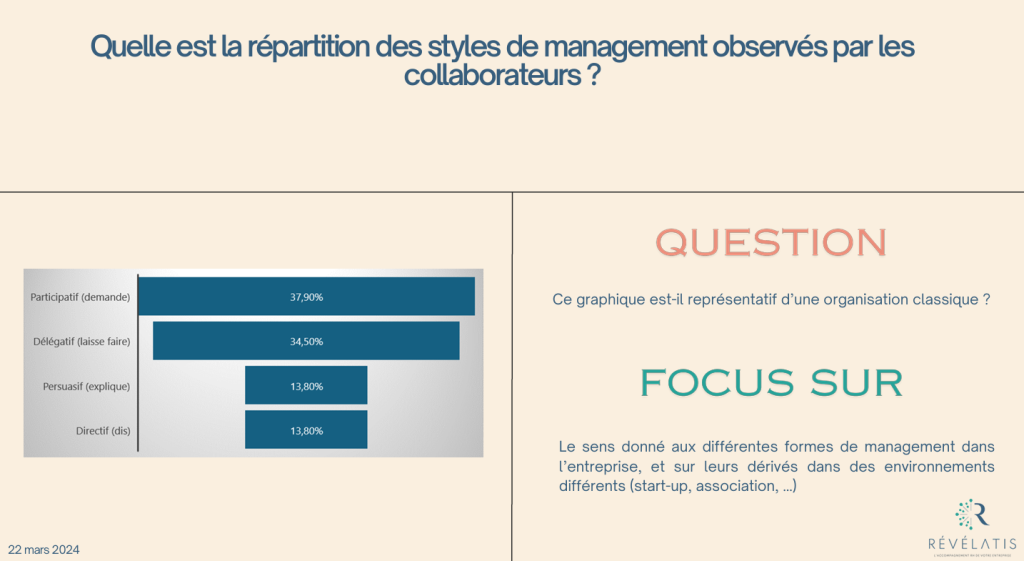

Plusieurs résultats de l’enquête révèlent une incompréhension mutuelle entre managers et collaborateurs, souvent non exprimée, mais fortement ressentie.

Prenons un exemple frappant : 20,7 % des collaborateurs estiment que leur manager fait souvent passer ses intérêts avant les leurs, contre seulement 1,7 % des managers partageant cette perception. Le soupçon d’un management autocentré, tourné vers sa propre performance ou ses objectifs personnels, sape la confiance.

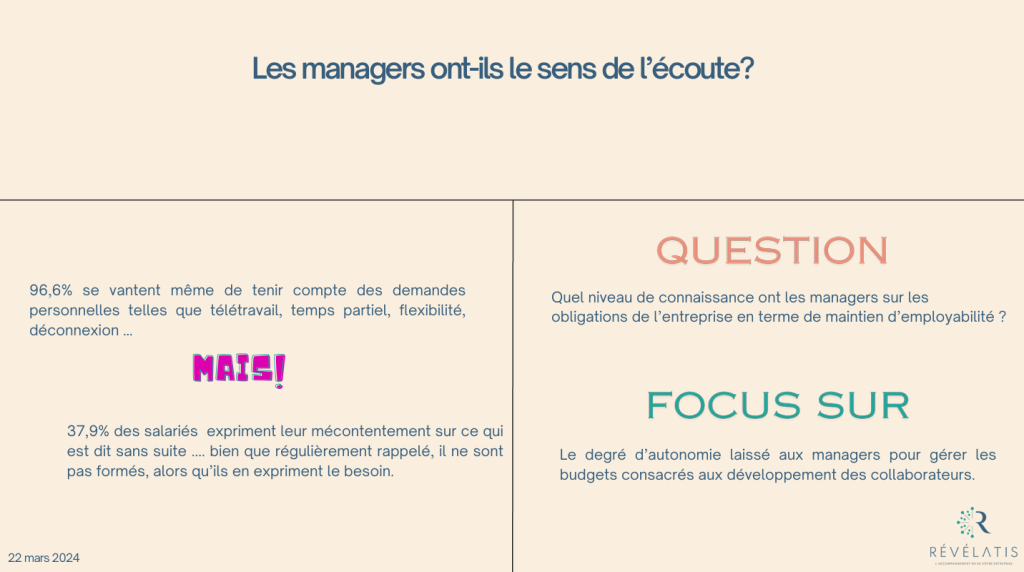

Autre écart significatif : 100 % des managers affirment qu’ils précisent clairement les attentes, alors que seuls 55,5 % des collaborateurs le confirment. Un différentiel de perception qui renvoie à une communication managériale perçue comme floue ou incomplète — alors même qu’elle constitue un levier de sécurité psychologique et de performance collective.

Un rôle surinvesti… mais mal outillé

Le rôle du manager de proximité s’est complexifié au fil des années. Il est devenu, souvent malgré lui, à la fois pilote opérationnel, animateur d’équipe, coach, soutien émotionnel, garant de la QVCT et bras armé de la stratégie RH.

Et pourtant :

Votre processus de recrutement est-il prêt pour 2026 ?

Prenez quelques minutes pour faire le point sur vos pratiques de recrutement. Ce quiz rapide vous permet d’obtenir une vision claire de votre situation actuelle et de mieux comprendre les axes d’amélioration possibles pour la suite. Ce quiz vous est proposé par notre partenaire Tellent.

Je fais le test51,7 % des collaborateurs estiment que leur employabilité n’est pas vraiment développée par leur manager, contre seulement 17 % des managers partageant ce constat.

Lorsqu’on demande aux salariés ce qu’ils attendent réellement, les premières attentes sont la reconnaissance des résultats (72,4 %), la reconnaissance du savoir-faire (65,5 %), et des opportunités de développement (62,1 %)… des leviers encore largement sous-estimés par les managers (écarts de perception de 19 à 31 %).

Ce faisceau de données révèle un angle mort stratégique : le management de proximité est attendu sur des terrains qu’il ne maîtrise pas toujours, faute de formation, de reconnaissance ou d’espaces de régulation.

Les entretiens annuels : l’occasion manquée

Le paradoxe est saisissant. Alors que 72,4 % des salariés identifient la proposition d’évolution de poste ou de mobilité interne comme un levier essentiel d’engagement, 62,1 % attendent explicitement de leur manager des opportunités concrètes de développement.

Or, l’enquête montre que les entretiens annuels sont rarement utilisés à leur plein potentiel. Trop souvent vécus comme une formalité RH descendante, ils ne donnent lieu à aucun suivi ni valorisation stratégique.

Cela interroge : les managers sont-ils formés à ces entretiens ? Ont-ils une grille d’analyse lisible ? Ont-ils le droit à l’erreur dans l’identification des besoins de leurs collaborateurs ?

A lire également :

- Micromanagement : 4 étapes pour trouver le bon équilibre

- Manager toxique : comment l’identifier et limiter les effets négatifs ?

- Style de management : les 5 styles les plus efficaces

Un engagement managérial sous condition

L’ouvrage de Raphaël H. Cohen, Les leviers de l’engagement, identifie plusieurs bonnes pratiques favorisant l’adhésion des équipes à leur manager. Là encore, les écarts de mise en œuvre sont révélateurs.

Par exemple :

- Le développement de l’employabilité, pourtant central pour fidéliser, est perçu comme effectif par 83 % des managers, mais seulement par 48,3 % des collaborateurs.

- La clarté des attentes, point névralgique de toute relation managériale, souffre d’un écart de perception de près de 45 points.

Ces dissonances ne sont pas anecdotiques. Elles traduisent une crise de confiance larvée, souvent tue, mais dont les effets se font sentir en matière de turnover, d’absentéisme ou de démobilisation silencieuse.

Trois leviers pour réarmer les managers… et restaurer la confiance

1. Formaliser un pacte managérial clair et réaliste

Il ne s’agit pas d’ajouter des missions aux managers, mais de clarifier ce qui est attendu d’eux — et ce qui ne l’est pas. Ce « pacte managérial » doit distinguer les trois niveaux :

- Ce que le manager porte seul (cadre, priorités, régulation des tensions).

- Ce qu’il anime avec son équipe (vision, sens, engagement, rituels).

- Ce que l’organisation doit assumer (formation, ressources, reconnaissance).

Ce cadrage permet de sortir de l’ambiguïté et de la surcharge implicite. Il pose aussi les fondations d’un accompagnement adapté.

2. Revaloriser le management par la formation et la supervision

La plupart des managers apprennent à manager… en le faisant, seuls. Pour casser ce cycle de solitude professionnelle, plusieurs solutions peuvent être mises en place :

- Des cycles de supervision managériale en petits groupes, pour permettre des échanges entre pairs, sous l’œil d’un facilitateur.

- Des formations-action centrées sur les situations vécues, et non sur des théories déconnectées du réel.

- Des outils concrets, transférables et partagés avec les RH, pour accompagner les entretiens annuels, le feedback, le pilotage d’équipe ou la montée en compétences.

3. Refonder les entretiens annuels en outil de pilotage collectif

Et si l’entretien annuel redevenait ce qu’il aurait toujours dû être : un espace de dialogue stratégique et d’engagement mutuel ?

Cela suppose :

- Un repositionnement de l’entretien comme outil RH partagé entre DRH et managers, avec un suivi réel des plans d’action.

- Une formation à l’écoute active et à l’identification des signaux faibles, notamment pour capter les aspirations de développement.

- Une valorisation des managers qui jouent le jeu, à travers des critères d’évaluation intégrant la qualité du management.

Conclusion : investir sur les managers, un pari de rentabilité humaine

À l’heure où les entreprises cherchent à fidéliser, à attirer les talents, à réconcilier performance et sens, le rôle des managers de proximité n’est plus à démontrer. Mais il est urgent de sortir de la logique de l’injonction : « engagez vos équipes », sans moyens, sans soutien, sans filet.

Les résultats de l’enquête Révélatis sont clairs : ce n’est pas la compétence des managers qui est en cause, mais la distance entre ce qu’on attend d’eux et ce qu’on leur donne pour y répondre.

Réconcilier perception et réalité. C’est là que réside la clé d’un management plus juste, plus lucide, et donc… plus engageant.

A lire également :

- Zone de génie des collaborateurs : 3 étapes clés pour la révéler

- Les 5 qualités d’un bon manager en 2025

- Mauvaises pratiques managériales : repérer et prévenir